Elsa-Sophie Jach kombiniert im Cuvilliéstheater »Das Käthchen von Heilbronn« mit »Kein Ort. Nirgends« Von Christa Wolf.

Das Käthchen von Heilbronn

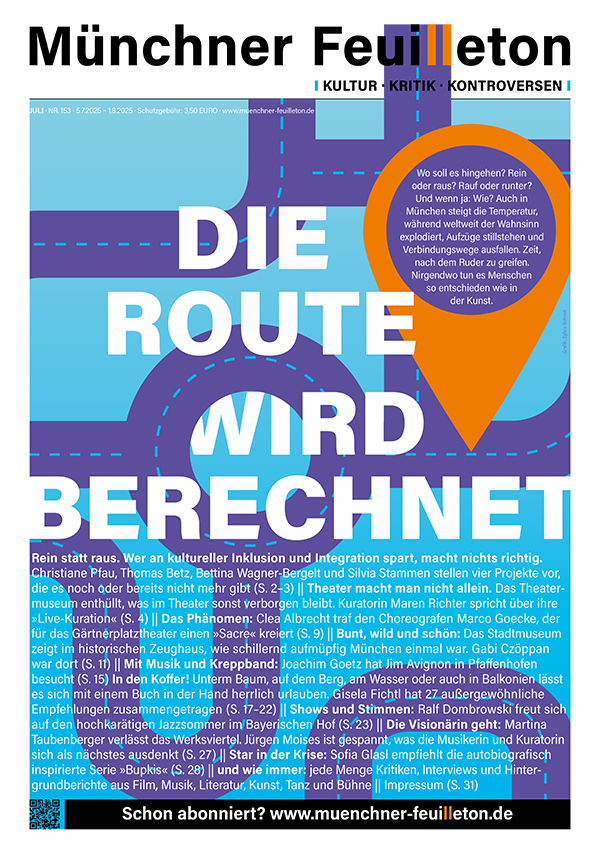

Kleist im Spiegel

Boys will be girls will be boys in Elsa-Sophie Jachs »Käthchen« (Ensemble) | © Sandra Then

»KÄTHCHEN« steht in pink Neonlettern über der Bühne. Damit klar ist, worum’s geht. Denn anfangs spricht nicht Käthchen, sondern in einem langen Video sein Autor Heinrich von Kleist über sich. Dann sitzt er im weißgekleideten Bekanntenkreis an reichgedecktem Tisch. Man diskutiert sein neues Stück »Das Käthchen von Heilbronn« – die Urteile sind weder wohlwollend noch zimperlich. Kleist fällt die zurückhaltende Dichterin Karoline von Günderrode auf. Mit ihr kommt er ins Gespräch – allerdings nur in der Erzählung »Kein Ort. Nirgends« von Christa Wolf aus dem Jahr 1979.

Die 31-jährige Elsa-Sophie Jach hat sich ein ehrgeiziges Ziel für ihre Inszenierung im Cuvilliéstheater gesetzt: Sie kombiniert »Das Käthchen von Heilbronn« mit Auszügen aus Wolfs Text, um den Dichter in seinem Käthchen zu spiegeln. Schon die Initialen H.v.K. und K.v.H. sind ja gespiegelt. Jach will zeigen, wie viel Kleist von sich selbst, auch von seiner weiblichen Seite, in die Figur hineingeschrieben hat: dieses 15-jährige Bürgermädchen, das aus einer Traumvision heraus unbeirrbar liebend und hündisch ergeben dem Graf Wetter vom Strahl folgt. Selbst die Peitsche kann sie nicht vertreiben. Das Konzept geht erstaunlich gut auf: Die Ebenen-Wechsel werden durch Vorhänge und Licht plausibel. Aus der Tischgesellschaft purzelt Vincent zur Linden, der hervorragend Kleist und Käthchenspielt, buchstäblich auf die Vorbühne mitten ins Femegericht.

Käthchens Vater klagt den Grafen zauberischer Verführung an – das Schattenspiel endet mit Freispruch dank der Zeugin Käthchen. Tänzerisch umschmiegt zur Linden den als Bräutigam verheißenen Grafen (Moritz Treuenfels). Der mag das Mädchen ja, aber ihm ist eine Kaisertochter als Braut prophezeit. Kleist findet sich wieder im Dialog mit der Günderrode (Linda Blümchen), ihr rutscht ein Dolch aus dem Täschchen (beide wählten tatsächlich den Freitod). Obwohl sie sich nie getroffen haben, hätten sie – so Christa Wolf – Seelenverwandte sein können als hypersensible Außenseiter der Gesellschaft. Derweil reckt sich auf der Drehbühne ein grünes Plexiglas-Schloss (Bühne: Marlene Lockemann) fürs Ritterschauspiel, rundum türmt sich eine Art Skaterbahn zu diversen Hügeln. Die wollen bespielt werden: Ständig nimmt jemand Anlauf, springt hoch oder rutscht wieder ab in verzweifelten Kletterversuchen, mal bäuchlings, mal rücklings. Man wähnt den vielleicht die artifizielle Maniertheit von Ensemble-Neuzugang Vassilissa Reznikoff, ihr akustisch schwer verständliches Dauergekreisch entschuldigt das nicht.

Während des Schlossbrands mit viel Rauch brechen Karoline und Kleist in zynisches Höllengelächter aus – aus lauter Schmerz zum Tode. Doch erst müssen Käthchen und Graf sich unterm halluzinogenen Holunderbusch zum klärenden Liebestraum finden, der Kleist und Karoline verwehrt bleibt. Und die Leuchtschrift Käthchen gibt noch einige alberne Wortspiele her, ehe Kleist beschließt: »Lass uns etwas Gutes tun und sterben.« Trotz einiger Längen eine überzeugende Inszenierung. ||

DAS KÄTHCHEN VON HEILBRONN

Cuvilliéstheater | 12., 14., 15., 19. Dez., 9. Jan. | 19.30 Uhr

Tickets: 089 21851940

Weitere Theaterkritiken finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.

Das könnte Sie auch interessieren:

Vanessea Eckart & Katharina Müller-Elmau: Simon & Garfunkel-Tribute

»Der Menschenfeind (Le Misanthrope)« im Volkstheater

Panzer Wiese: Netzwerk Münchner Theatertexter*innen

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton