Der irakischstämmige Schauspieler Delschad Numan Khorschid hat erlebt, was die meisten sich nicht einmal vorstellen können, und weiß auf vielfältige Weise davon zu erzählen. Silvia Stammen hat ihn getroffen.

Delschad Numan Khorschid

Eine Stimme für Millionen

Schauspieler, Dichter, Fotograf: Delschad Numan Khorschid | © Joel Heyd

Seit 2019 ist Delschad Numan Khorschid Ensemblemitglied des Residenztheaters und in vielen Produktionen beschäftigt. Gerade spielt er unter anderem den Vater von Eliza Doolittle in »Pygmalion«, einen Klinikdirektor in der Inszenierung »Die Ärztin«, einen der Handwerker in Shakespeares »Sommernachtstraum« und in Max Rothbarts Lieder-Revue »Jetzt oder nie« singt er den »Doppelgänger« aus Franz Schuberts »Schwanengesang«-Zyklus so intensiv und ergreifend, als läge darin ein Teil seiner eigenen Geschichte.

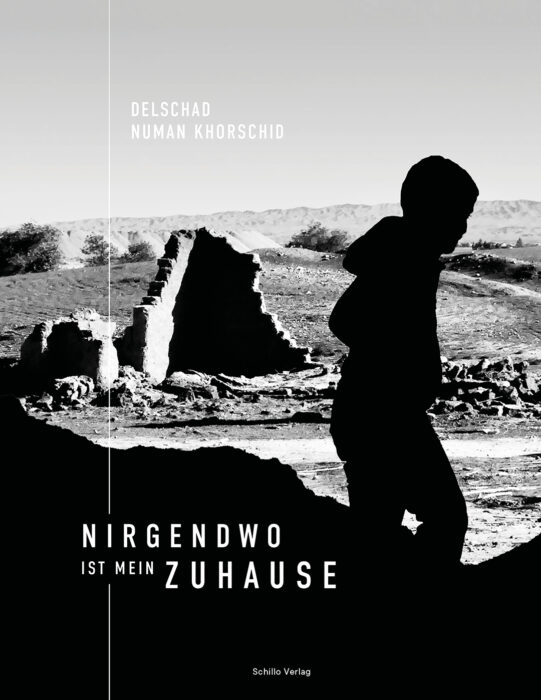

Doch die begann vor ungefähr 40 Jahren in einer völlig anderen Welt und ist eine jener Fluchtgeschichten, die man in rechten Diskursen heutzutage oft in einem Atemzug mit einem dumpfen Gemisch von Angst und Ablehnung verunglimpft. Von seinen Erfahrungen aus erster Hand zu erzählen, ist Delschad Numan Khorschids lang gehegter dringender Wunsch, der nun mit der Veröffentlichung seines Buches »Nirgendwo ist mein Zuhause« im Münchner Schillo Verlag in Erfüllung geht. Zusammen mit der Lektorin und Herausgeberin Anke Bitter hat er aus vielen Tausenden von Fotografien, unzähligen auf Deutsch verfassten Gedichten und autobiografischen Erzähltexten eine eindrücklich aufeinander abgestimmte Auswahl getroffen, aus der Schmerz und Einsamkeit eines Entwurzelten, aber zugleich auch Mut und Zuversicht eines unerschütterlichen Optimisten sprechen.

Sein genaues Geburtsdatum kennt Delschad Numan Khorschid nicht, es muss 1983 oder 1984 gewesen sein, als er in der ländlichen Garmiyan-Region im Nordosten des Irak nahe der Grenze zum Iran als Erstgeborener von sechs Geschwistern zur Welt kam. Eine Schule hat er nie besucht. Seine Familie, allesamt Analphabeten, gehörte zur rechtlosen kurdischen Minderheit, für die es damals keinen Zugang zu Bildung oder irgendeiner Form von Infrastruktur gab. »Ich bin in Gefangenschaft aufgewachsen«, sagt Delschad Numan Khorschid heute. »Eine Heimat hatte ich nie.«

Doch es kommt noch schlimmer. Während des Iran-Irak-Krieges lässt Saddam Hussein die kurdischen Dörfer im Grenzland von seiner Armee bombardieren. Der Vater, ein Onkel und große Teile der Familie und der Dorfbevölkerung werden im Zuge der Anfal-Operation ermordet, der mehr als 100.000 Menschen zum Opfer fielen. Bis heute weiß Delschad Numan Khorschid nicht, wo seine Angehörigen und viele Kinderfreunde, mit denen er gespielt hat, begraben sind.

Sechs Jahre lang muss sich daraufhin die Mutter mit ihren Kindern vor weiterer Verfolgung durch das Militär verstecken. Danach gibt es zwar eine Amnestie für die Überlebenden der Anfal-Operation, allerdings immer noch keinen Anspruch auf Schule oder Ausbildung, sodass die Familie, illegal im eigenen Land, buchstäblich auf der Straße leben muss. Als der Junge realisiert, dass er nicht zur Schule gehen darf, bringt er sich zusammen mit einer seiner jüngeren Schwestern selbst Lesen und Schreiben bei. Wenn er irgendwo auf dem Müll einen Stift findet oder einen Fetzen Papier, ist das ein Glück. »Da war ein Trieb in mir, etwas lernen zu wollen«, erinnert er sich. »Ich weiß nicht, woher das kam. Wenn mir jemand die Wahl zwischen einem kaputten Bleistift und 100 Dollar gegeben hätte, hätte ich den Bleistift genommen, obwohl die 100 Dollar vielleicht einen Monat Überleben bedeutet hätten. So groß war meine Sehnsucht nach Literatur und Kunst.«

Nachdem er als Jugendlicher mehrfach von Soldaten verhaftet, geschlagen und gefoltert worden war, beschließt er schweren Herzens seine Familie zu verlassen. Noch als Minderjähriger macht er sich 2001 allein auf den Weg nach Europa, der ihn mehr als einmal bis an die Schwelle des Todes bringt – bei der Überquerung des schneebedeckten Gebirges an der türkischen Grenze, in den Fängen von brutalen Schleusern in Istanbul oder im Sturm auf dem Mittelmeer. Damals hatte er kein Handy, kein Papier und keinen Stift. Wäre er gestorben, hätte seine Mutter nie etwas davon erfahren. In seinen expressionistisch-abstrakten Bildern und Zeichnungen – wilde Schraffuren, überlagert von schmalen Strichen wie zerbrechlichen Booten – sind die Gefühle von damals stets präsent.

Delschad Numan Khorschid fotografierte die fußballspielenden Kinder 2023 bei einem Besuch im Irak. Sie erinnerten ihn an die Kinder, mit denen er früher Fußball gespielt hatte und von denen die meisten nicht mehr am Leben sind | © Delschad Numan Khorschid

Auf die Ankunft 2003 an einem verschneiten Wintermorgen in München folgen Jahre des Wartens auf die Aufenthaltsgenehmigung, großenteils in abgelegenen Sammelunterkünften, in denen er sich, wiederum allein, die deutsche Sprache beibringt, bis es für die Schauspielausbildung in Berlin reicht. Seit 2016 hat Delschad Numan Khorschid einen deutschen Pass, es ist die erste Staatsangehörigkeit in seinem Leben.

Auch wenn das alles furchtbar lange gedauert hat, stellt er heute fest: »Für mich ist es nie zu spät, weil ich immer wusste, irgendwann will ich der Welt diese Geschichte erzählen.« Dabei liegt die Kraft, die ihn durch all die Zeiten von Not und Gefahr getragen hat und ihn bis heute begleitet, in der Kunst, in seiner Begabung zu malen, zu fotografieren und vor allem zu schreiben. Nachdem wir uns in einem kleinen Neuhauser Café kennengelernt haben, dauert es nur kurz, bis er mir ein kleines Gedicht zeigt, dass er an diesem Morgen in sein Handy geschrieben hat: »Sie sagen, dass wir mehr fürs Sterben gemacht sind … und ich sage, unsere Hoffnung zu leben ist viel größer. Wenn auch die Flucht (ewiges Fremdbleiben) mich meine Träume täglich begraben lässt.«

Eine Fotografie in seinem Buch zeigt fußballspielende Jugendliche auf einem quadratischen Übungsplatz, der direkt in den Fels der kargen Berglandschaft geschlagen zu sein scheint. Die Aufnahme entstand 2023 im Irak bei einem kurzen Besuch bei seiner Familie und an den Orten seiner Kindheit, dem zweiten überhaupt in all den Jahren. Das Gedicht daneben »Das letzte Spiel« erinnert an die Kinder, mit denen der junge Delschad damals im Bombenalarm gespielt hat und von denen die meisten nicht mehr am Leben sind. »Ich weiß«, fügt er hinzu, »dass es heute, wo wir hier sitzen, auf der ganzen Welt Millionen perspektivlose Kinder gibt, wie ich einmal eines war. Für sie spreche ich. Dass irgendwann ein Kind in Brasilien oder Afrika Zeilen von mir liest und sich darin wiederfindet, das ist mein Ziel.«

Und was denkt er angesichts des alltäglichen Rassismus, den auch er immer wieder erlebt? »Mit meiner Arbeit und auch mit dem Buch, in dem ich kaum über Rassismus rede, stelle ich etwas in den Raum: Ich bin hier. Ich will, dass die Leute selber auf den Gedanken kommen, dass diese Frage irgendwann gar keine Rolle mehr spielt. Nicht mit dem Zeigefinger oder mit Schimpfen. Keiner von uns kann einen anderen zwingen, von einer Meinung abzugehen. Wir müssen als Zeugen überzeugen«, erklärt er und seine Augen leuchten dabei ohne einen Anflug von Verbitterung. »Dafür werde ich mein Leben lang kämpfen, und es wird eine große Freude sein, für etwas Gutes gekämpft zu haben.« ||

BUCHPRÄSENTATION UND LESUNG: NIRGENDWO IST MEIN ZUHAUSE

Museum fünf Kontinente | Maximilianstr. 42 | 19. März | 19 Uhr | Eintritt frei | Moderation: Dr. Anahita Mittertrainer

DELSCHAD NUMAN KHORSCHID: NIRGENDWO IST MEIN ZUHAUSE

Herausgegeben von Anke Bitter | Schillo Verlag, 2025 | 200 Seiten | 35 Euro

Weitere Artikel finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.

Das könnte Sie auch interessieren:

Geschichten gegen das Vergessen

Der Krieg frisst seine Anführer: »Wallenstein« an den Münchner Kammerspielen

Das Figaro-Update: »Der Tollste Tag« am Gärtnerplatztheater

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton