In der beeindruckenden Ausstellung »Bildgeschichten« präsentiert das Jüdische Museum bekannte und vergessene Münchner Gesichter.

Bildgeschichten

Lebenszeugen

Auf dem ältesten Porträt der Ausstellung hat der unbekannte Maler im Jahr 1855 die Familie Lippschütz arrangiert wie in einem Puppenhaus. Die Familie betrieb in Hürben (Krumbach) einen Wein- und Hopfenhandel. Mit diesem Familienbild waren sie in ländlicher Gegend Vorreiter einer Porträtkultur, wie sie sich in München mangels großbürgerlicher jüdischer Auftraggeber noch nicht hatte etablieren können Foto: Franz Kimmel, © Jüdisches Museum München

Es ist seine letzte Ausstellung – dabei vielleicht seine eindrücklichste – und eine sehr sinnliche obendrein. Denn es handelt sich um die höchst facettenreichen »Bildergeschichten. Münchner Jüdinnen und Juden im Porträt« und damit um letzte Zeugnisse einer im doppelten Sinne ausgelöschten Kultur. Bernhard Purin, bis zu seinem plötzlichen Tod am 18. Februar dieses Jahres Leiter des Jüdischen Museums am St.-Jakobs-Platz, komponierte die Ausstellung als eine nachdrückliche Phänomenologie, wohl in seinem Sinne von Lara Theobalt postum vollendet – und dies weitgehend aus eigenen Beständen. Dabei war Purin ja nicht der Erste, der für sein Haus Porträts von Münchner Jüdinnen und Juden sammelte. Bereits Richard Grimm hatte mit dem Sammeln von Judaika und Gemälden in den Achtzigerjahren in seinem, dem ersten, räumlich winzigen Münchner Jüdischen Museum in der Maximilianstraße begonnen und somit den Grundstock nicht nur für die heutige Sammlung, sondern für das jüdische Museum als Teil des Jüdischen Zentrums geschaffen. In der Ausstellung trifft man auf alte Bekannte, macht aber, mehr noch, neue bereichernde Bekanntschaften und Erfahrungen, tritt ein in fremde Leben. Man trifft beim Rundgang aber auch auf bewegte Bilder. »ab//:sent«, die Filmschleife der österreichischen Künstlerin Beate Thalberg, nimmt den Betrachter mit auf einen audiovisuellen Rundgang durch ein verlassenes Haus und damit auf eine Reise durch tödliche, letztgültige (Menschen-)Leere.

Zu den alten Bekannten unter den Porträtierten zählt unbedingt Therese Giehse, die ja längst nicht nur und in alle Ewigkeit die Oma vom Tscharlie in Helmut Dietls »Münchner Geschichten« bleibt, sondern eine große Bühnen-Tragödin und-Komödiantin war, von 1926 bis 1933 sowie von 1949 bis zuletzt an den Münchner Kammerspielen. Und da ist natürlich auch der gebürtige Münchner Hans Lamm, von einem Unbekannten gemalt in frühlingshaften Pastelltönen. Er hat, als er in seine Heimatstadt zurückkam, nicht versteinert zurückgeblickt, sondern nach Krieg und Schoah tatkräftig die Münchner Jüdische Gemeinde wiederaufgebaut zusammen mit anderen Überlebenden, zumeist Displaced Persons aus Osteuropa. Aber die Ausstellung setzt viel früher an, nämlich mit dem Beginn der Porträtmalerei.

Man blickt verzückt auf das älteste Familienporträt der Ausstellung: die Familie Lippschütz, inszeniert im Jahr 1855 von einem unbekannten Maler wie in einem Puppentheater hinter und auf karmesinrotem Sofa. Dortselbst sitzen die drei Kinder, behütet von den dahinter stehenden Eltern. Man fragt sich, wie wohl deren Alltag ausgesehen haben mag. Und erfüllt mit derlei Überlegungen einen wesentlichen Aspekt des doppeldeutigen Titels. Denn die Bildgeschichten schreiben sich in der Fantasie des Betrachters unweigerlich fort vor dem Hintergrund individueller Erfahrungen und Emotionen.

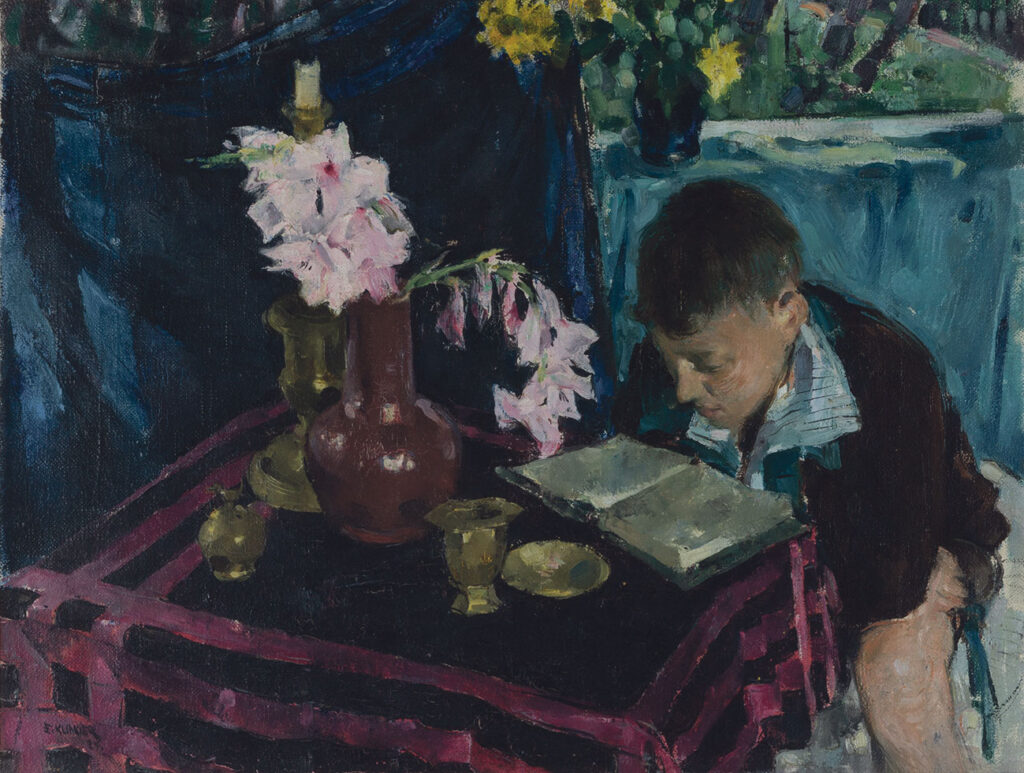

Eine Gladiole liest mit: Franz Bernheimer ließ von seiner Lektüre nicht ab, während er Modell für den Maler Ernst Klinger saß. Der junge Künstler war damals, 1924, genauso alt wie das neue Jahrhundert, als er den Knaben auf großdimensionierten 75 x 93 cm porträtierte | Foto: Eva Jünger, © Jüdisches Museum München

Ausstellungsbauer Martin Kohlbauer hängte auf zwei Etagen insgesamt 40 Porträts luftig und mit gebührlichem Abstand voneinander vor blassfarbige Blütentapeten. Sie alle sind mit erklärenden Begleittexten versehen nach dem simplen Prinzip: wer, wann, was. Man sieht Münchner Juden und Jüdinnen – nicht wenige von ihnen zugezogen vom Land, die in der Stadt zu Wohlstand kamen als Gründergeneration des jüdischen (Groß-)Bürgertums. Eröffnet wird die Schau von der berühmtesten dieser Familien, deren Palais am Lenbachplatz auch heute noch steht, aber vor einigen Jahren verkauft wurde: den Bernheimers. Einer von ihnen lenkt einen gleich anfangs aus der vorgegebenen Ausstellungs-Spur. Spontan davon angezogen, also steuert man auf das Porträt des jungen Franz Bernheimer zu, eines Knaben, beim Lernen über ein Buch gebeugt. Er hat den Blick also keineswegs, wie sonst üblich dem Betrachter zugewandt.

Der Maler Ernst Klinger, damals der Neuen Sachlichkeit verpflichtet, hat in diesem Porträt 1924 diese ungewöhnliche Perspektive gewagt. Die äußerst wohlhabenden Bernheimers, Kosmopoliten nicht nur als international tätige Kunst- und Antiquitätenhändler von Rang, repräsentierten das jüdische Großbürgertum par excellence, das erwachsen war aus der Judenemanzipation Mitte des 19. Jahrhunderts. Der weitverzweigten Familie entsprechend, existiert vom Familienclan ein ganzes Konvolut an porträtierenden Gemälden, gemalt von ganz verschiedenen Malern. Die Porträtmalerei gehörte seinerzeit unabdingbar zum fait accompli gehobenen Lebensstils. Porträts schmückten großzügige Salons, die Wohnzimmer der Oberschicht.

Vom Selbstporträt der vielseitigen Künstlerin Maria Luiko ist nurmehr ein Foto erhalten. Gefunden wurde es im Nachlass des Rabbiners, Religionswissenschaftlers und Journalisten Schalom Ben-Chorin Foto: unbekannt, © Münchner Stadtmuseum

Es gab eine Vielzahl von Malern, die ausschließlich von diesem Genre lebten, deren Namen aber heute niemand mehr kennt. Nur die Reichen konnten sich einen namhaften Künstler wie Franz von Lenbach als Porträtisten leisten. Man sieht Bilder in dieser Schau, die nimmt man im Vorübergehen einfach mit. Aber es gibt eben auch solche, die einen unwiderstehlich anziehen. Da ist zum Beispiel dieses Selbstporträt, das unauffindbar ist und von dem nur noch ein schwarz-weiß-graues Foto existiert. Es wurde gemalt von einer Künstlerin, die 1904 als Kaufmannstochter auf die Welt kam, Marie Luise Kohn hieß und sich später Maria Luiko nannte: schwarzes, zurückgekämmtes Haar, kohlrabenschwarze, auf den fiktiven Betrachter gerichtete Augen, starke Brauen, voller, stark konturierter Mund. Die Arme hat sie entschlossen über dem Bauch verschränkt. Die Wirkung: Erschrecken, Innehalten. Das Foto des Bildes, von Maria Luiko 1936 unter dem Einfluss der sich verschärfenden Nazi-Schikanen gemalt, fand sich im Nachlass von Schalom Ben-Chorin, mit dem sie befreundet war und in regem Briefkontakt stand. Das Gemälde selbst ist verschwunden. Es zeugt von der Vieldeutigkeit ihrer Gefühle, von Frustration, von Bitterkeit, Trauer, aber auch Wut. Das ist die Geschichte, die man als Betrachtende hineinliest, nicht wissend, ob und welche Farben die Malerin für den Ausdruck ihrer inneren Bewegung gewählt hatte. Maria Luiko war eine vielseitige Künstlerin, gründete in München ein Marionettentheater.

Arbeiten in Holz belegen die stilistische Vielfalt künstlerischen Ausdrucks, etwa der »Moses«, eine Marionette in farbenfrohem Kaftan mit Mantel. Am stärksten aber zeugt von ihrer abstrahierenden Fantasie ihre letzte Arbeit aus dem Jahr 1938, ein hochexpressiver Holzschnitt, »Die Trauernde« betitelt: alte Hände, an ein um den Kopf geschlungenes Tuch gepresst. Im November 1941 wurde Maria Luiko zusammen mit ihrer Mutter und Schwester nach Kaunas in Litauen deportiert und dort ermordet. Die Bernheimers haben überlebt. ||

BILDGESCHICHTEN. MÜNCHNER JÜDINNEN UND JUDEN IM PORTRÄT

Jüdisches Museum München | St.-Jakobs-Platz 16 | bis 2. März 2025 | Di bis So 10–18 Uhr | Rundgänge (ab 13 Jahren): Sa/So 13.30 Uhr | Der fabelhafte Katalog (hrsg. von Bernhard Purin, Lara Theobalt und Lilian Harlander, 128 Seiten, 60 Abb.) kostet 22 Euro | Weitere Termine

Weitere Austellungsbesprechungen finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der digitale Impressionist: Immersive Ausstellung von Miguel Chevalier in der Kunsthalle München

Wollen wir ein wenig miteinander denken? - Filmkritik zu "Leibniz - Chronik eines verschollenen Bil...

Mehr als ein Spielplatz: Ausstellung im Haus der Kunst

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton