Die Ausstellung »Wichtiger als unser Leben« im NS-Dokumentationszentrum gibt Einblicke in das einzigartige Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos. Ein Gespräch mit Monika Krawczyk, der Direktorin des Jüdischen Historischen Instituts Emanuel Ringelblum.

Wichtiger als unser Leben

Leben und Sterben im Ghetto

Todesanzeigen im Ghetto © Jüdisches Historisches Institut in Warschau

WICHTIGER ALS UNSER LEBEN. DAS UNTERGRUNDARCHIV DES WARSCHAUER GHETTOS

NS-Dokumentationszentrum München | Max-Mannheimer-Platz 1 | bis 7. Januar | Di–So/Fei 10–19 Uhr | Eintritt frei | Kuratorinnenführung: 24. Okt., 17.30 Uhr | Rundgänge: jew. Dienstag 17.30 Uhr, Sonntag 15 Uhr | Noch bis 8. Oktober zu sehen ist die Installation »Out of Home« von Zhanna Kadyrova, die Kriegszerstörungen in der Ukraine dokumentiert

»Tödlicher Hunger«, Fleckfieber und Typhus, Nachrichten von der systematischen Ermordung bestimmten das Leben im von den Nationalsozialisten abgeriegelten Ghetto – davon sprechen viele Texte und Zeichnungen der Dokumentation, die eine Gruppe um den Historiker Emanuel Ringelblum im Geheimen illegal zusammentrug. Nur drei der Beteiligten überlebten. Und wie durch ein Wunder auch dieses einzigartiges Archiv aus der Perspektive der jüdischen Bevölkerung, das 1946 unter den Ruinen des Warschauer Ghettos entdeckt wurde.

Der Historiker Emanuel Ringelblum initiierte und organisierte ein beispielloses Sammelprojekt im Warschauer Ghetto. Wer steckt hinter dieser umfassenden, akribischen Dokumentation, die als das Warschauer Untergrundarchiv berühmt wurde?

Ringelblum erwarb seinen Doktor der Geschichte an der Universität Warschau. Vor dem Krieg arbeitete er als Geschichtslehrer. Er interessierte sich sehr für das Sammeln historischer Berichte und die Dokumentation jüdischen Brauchtums im ländlichen Raum. Daher begann er mit dem YIVO, dem Institut für Jüdische Studien zusammenzuarbeiten, das 1912 in Berlin gegründet wurde und später nach Vilnius umzog, welches zum Zeitpunkt Ringelblums polnisch war.

Monika Krawczyk © Connolly Weber Photography

1938 erhielt Ringelblum den Auftrag, das jüdische Leben in der Grenzstadt Zbąszyń zu untersuchen. Es war die Folge der sogenannten Polenaktion, bei der Juden, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland niedergelassen hatten, aufgrund fehlender deutscher Dokumentation, deutscher Ausweise, von den Behörden des Dritten Reichs nach Polen abgeschoben wurden. Als Ausländer wurden sie nach Polen zurückgeschickt. Bevor Polen sie akzeptierte, mussten ihnen polnische Papiere ausgehändigt werden. Daher wurden sie an einem Ort gesammelt. Emanuel Ringelblum ging dorthin, um sie zu interviewen.

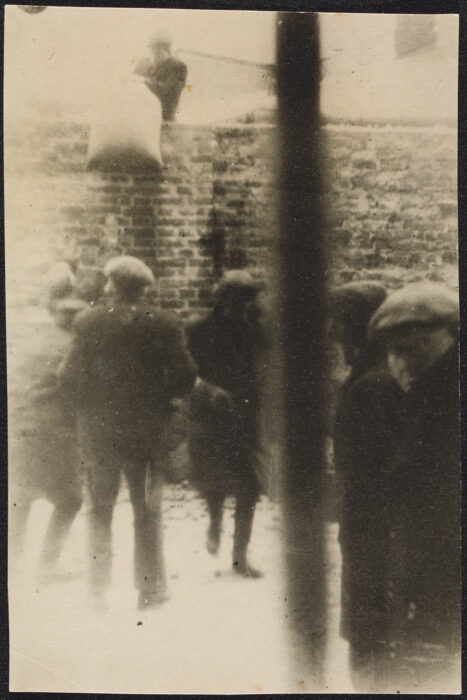

Schmuggler werfen Mehlsäcke über die Ghettomauer, nach 1940 | © Jüdisches Historisches Institut in Warschau

Am 1. September 1939 griff Deutschland Polen an. Der Zweite Weltkrieg begann, und es gab bereits Bombardements deutscher Flugzeuge auf die Zivilbevölkerung Warschaus, insbesondere des jüdischen Viertels. Bereits zu diesem Zeitpunkt verstand Emanuel Ringelblum, dass diese Erfahrung und Informationen festgehalten werden müssten. Zunächst schuf Ringelblum ein Netzwerk an Personen, die mit ihm zusammenarbeiteten. Sie dokumentierten das tägliche Leben. Schnell jedoch begriffen sie, dass sich ein Völkermord an den Juden an verschiedenen Orten zugleich vollzog. Daraufhin änderten sie ihre Tätigkeit und begannen, so viele Dokumente wie möglich zu sammeln. Sie erhielten auch immer mehr Informationen über die deutschen Nazivernichtungslager. Die Gruppe um Ringelblum erkannte, dass sie deutsche Kriegsverbrechen dokumentierten.

Das komplette Interview finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.

Das könnte Sie auch interessieren:

Heimrad Bäcker: Die Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum München

Departure Neuaubing: Digitale Erinnerung an NS-Zwansarbeit

John Heartfield: Die Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton