Literarische Selbstvergewisserung angesichts der Endlichkeit: Maggie O’Farrell erzählt von eigenen Todeserfahrungen. Sigrid Rausing überlegt, warum es nicht sie traf.

Eine junge Frau begegnet in den Bergen einem fremden Mann und spürt im Sekundenbruchteil die Gefahr, die von ihm ausgeht. Mit gerade mal 18 Jahren gab es für sie bislang keine größeren Gründe für Misstrauen. Sie ist abenteuerlustig, glaubt sich dank eines Selbstverteidigungskurses bestens gerüstet – und erkennt nun, dass sie chancenlos ist. »Es ist ein Blick, der mehr abschätzend ist als lasziv, mehr berechnend als begehrlich: der Blick eines Mannes, der die Logistik für etwas ausarbeitet, Maß nimmt für die Tat.« Zugegeben: Im ersten Moment klingt das wie ein Krimiplot. Doch vor dem Hintergrund, dass Maggie O’Farrell in »Ich bin, ich bin, ich bin« nichts Geringeres als ihr eigenes Leben anhand von lebensbedrohlichen Situationen auslotet, mag man sich keine existenziellere Begegnung ausmalen. Und erfährt Schlimmeres.

Auf ihr Eingangskapitel »Hals, 1990« folgen 16 weitere. Sie sind mal länger, mal kürzer, meist in der Ich-Form, teils in der dritten Person verfasst, stets mit der Jahreszahl sowie dem oder den betroffenen Körperteilen versehen: Lunge, Unterleib, Blutbahn, Eingeweide, Schädeldach, Kleinhirn … Da die britische Autorin ihre Berührungen mit dem Tod assoziativ und nicht chronologisch anordnet, spitzt sich die Intensität ihrer Erzählung zu. Beinaheunfälle, jugendliche Leichtsinnsaktionen, Fremdangriffe und Erkrankungen verblüffen allein ob ihrer Vielzahl – zudem gelingt es O’Farrell, genau in sich hineinzuspüren, die Funktionen und Wahrnehmungen ihres Körpers bildhaft zu beschreiben. So findet sie sich eines Morgens in einer neuen Welt wieder: »Die Farben des Teppichs, der Vorhänge, des Lampenschirms leuchteten greller, sie pulsierten wie ein Herz, wie eine Seeanemone. Das Kinderzimmer schien plötzlich schräg zu stehen, der Boden leicht abkippend, die Fenster auskragend ins Freie.« O’Farrell leidet mit acht Jahren an einer akuten Enzephalitis. Dass sie die Viruserkrankung des Gehirns ohne gravierende Folgeschäden übersteht, wird ihr weiteres Leben bestimmen. Ausgestattet mit einem »Sonderbonus«, fordert sie das Schicksal heraus.

Auch der Stoff von »Desaster« böte sich für einen Thriller an. Ein in London lebender schwedischer

Milliardär verfällt mit seiner Frau den Drogen. Sie vernachlässigen ihre Kinder, entgleiten den Angehörigen. Als 2012 in ihrer Stadtvilla die verwesende Leiche der Frau entdeckt wird, kramt die Boulevardpresse eine von ihr im Drogenrausch geäußerte Anschuldigung hervor: Ihr Schwiegervater sei 1986 in den Mord an dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme verwickelt gewesen. So weit, so wahr: Der Ehemann der Toten heißt Hans Kristian Rausing. Er ist der Enkel des Tetra-Pak-Erfinders Ruben Rausing und Bruder der Anthropologin und Londoner Verlegerin Sigrid Rausing. Wenige Wochen nachdem die Polizei Rausings Schwägerin Eva gefunden hatte – ihr überforderter Bruder hatte die an Herzversagen Verstorbene im Schlafzimmer versteckt –, beginnt sie dieses Memoir. Es ist der Versuch, sich die in die Öffentlichkeit gezerrte Familientragödie wieder anzueignen und zu verstehen, was geschah: in den zwölf Drogenjahren und zuvor, in der gemeinsamen Kindheit und Jugend.

Rausing geht es um keine zeitliche Rekonstruktion – wie O’Farrell umkreist sie ihre existenziellen Fragen assoziativ. Warum wurde der Bruder süchtig und sie nicht? Wie entsteht Abhängigkeit? Welche Rolle spielen genetische, emotionale und kulturelle Faktoren? Und wie verhalten sich Depression und Sucht zueinander? Sie zieht Freuds berühmten Aufsatz »Das Unheimliche« zurate, liest Joan Didion, vertieft sich in der Tate Britain in George Cruikshanks Gemälde »Die Anbetung des Bacchus« oder schaut einen Dokumentarfilm über Amy Winehouse. Und sie lässt Leerstellen. Zum einen, um ihre Familie – und sich – zu schützen, aber auch, um keine Horrorstory auszubreiten. »Jede Geschichte, meine eigene eingeschlossen«, schreibt Rausing, »ist eine Inszenierung dessen, was wir uns als Wahrheit wünschen, die redigierte Version unseres Selbst.«

Ihre Berührungen mit dem Tod dienen Rausing und O’Farrell als Anlass, schreibend zu forschen, das Leben zu hinterfragen, es aber vor allem zu schätzen. Der israelische Schriftsteller David Grossman sagte einmal, dass unsere Fähigkeit, Emotionen zu benennen, uns zu Menschen mache. Rausing führt diesen Gedanken fort: »Wenn wir es nicht schaffen, dem Leid einen Sinn zu verleihen, dann kann es uns in etwas verwandeln, was wir nicht sind oder was wir nie waren. Schreiben ist eine Form der Sinnstiftung.« Bücher wie diese beiden zu lesen auch. Oder zu hören: Eindringlich und ohne jegliche Effekthascherei bringt es uns Maria Simon in gut sechs Stunden nahe: »Ich bin, ich bin, ich bin«. ||

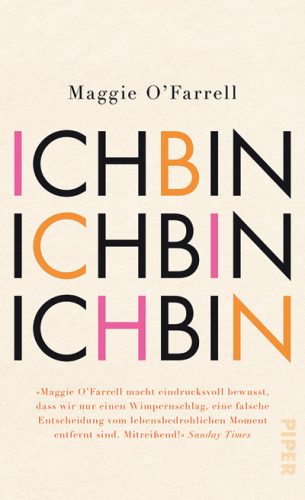

MAGGIE O’FARRELL: ICH BIN, ICH BIN, ICH BIN. SIEBZEHN BERÜHRUNGEN MIT DEM TOD

Aus dem Englischen von Sabine Roth

Piper, 2018 | 256 Seiten | 22,00 Euro

Hörbuch gelesen von Maria Simon

Tacheles! / Roof Music 2018

5 CDs, 366 Minuten | ca. 20 Euro

SIGRID RAUSING: DESASTER

Aus dem Englischen von Adelheid Zöfel

S. Fischer, 2018 | 288 Seiten | 20 Euro

Das könnte Sie auch interessieren:

Dark Glasses: Der neue Film von Dario Argento

Carolin Emcke im Interview: Ihr Buch »Journal«

Hannah Arendt: Die Ausstellung im Literaturhaus München

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton