Die Kammerspiele wurden 2019 zum Theater des Jahres gekürt. Für Intendant Matthias Lilienthal kam der Erfolg zu spät. Er hatte bereits beschlossen, 2020 aufzuhören. Ein Gespräch mit ihm.

Lilienthal: »Mich interessiert ein Theater der Verstörung«

Matthias Lilienthal | © Julian Baumann

Herr Lilienthal, wie geht’s Ihnen? Nachdem Ihnen das Ende Ihrer Kammerspiele-Intendanz gerade unter den Händen zerbröselt.

Mir geht’s gut. Es waren fünf aufregende Jahre und es gab interessante Geschichten. Ich zerfließe nicht in Selbstmitleid, dass ich meine Intendanz wegen der Corona-Krise nicht wie geplant zu Ende führen kann. Immerhin haben wir im Juni noch zwei Premieren herausgebracht: »Wunde R« von Enis Maci und die Installation »Oracle« von Susanne Kennedy und Markus Selg.

Sie wollten einen spektakulären Schlusspunkt setzen: Ein Regieteam sollte den fünfteiligen Roman »2666« des chilenischen Autors Roberto Bolano inszenieren als 24-stündige Bustour durch München. Ausgehend vom Olympiastadion. Warum gerade im Olympiastadion?

Es steht für den Versuch, Demokratie zu wagen.

Inwiefern?

Die durchsichtige Architektur signalisiert Offenheit und Transparenz. Das wollte auch Willy Brandt mit seinem Appell »Mehr Demokratie wagen«. Es ist der Ort, den ich in München am liebsten mag.

Was erwartet die Zuschauer dort zum Abschluss?

Toshiki Okada inszeniert mit dem Ensemble eine Geste des Servus-Sagens. Figuren von Okada pflegen das Olympiastadion bis zur Eröffnung der Spiele 2021.

Für wie viele Zuschauer?

500, wenn das bis dahin erlaubt ist. Falls nicht, spielen wir drei Mal nacheinander für je 100 Zuschauer.

Aber die verlieren sich doch in dem Riesenraum.

Ach, ich wollte schon immer mal auf einem VIP-Platz im Stadion sitzen.

Wie geht es für Sie persönlich weiter?

Am 24. Juli ist Abreise aus München.

Sie wollten danach in Beirut ein Festival libanesischer Kultur kuratieren – das ist erst mal verschoben.

Ich werde daran weiterarbeiten.

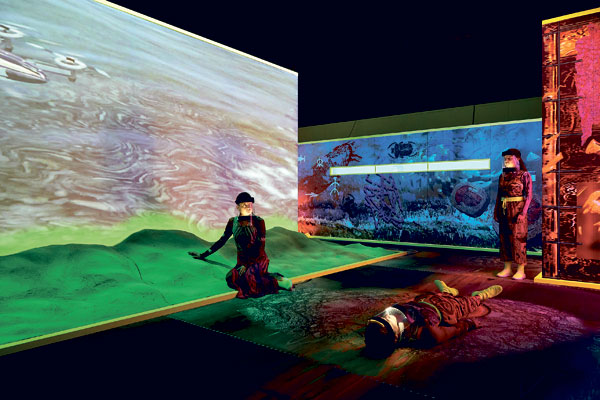

LSD-Albtraum: Marie Groothof, Thomas Hauser, Ixchel Mendoza Hernandez (v.l.) in »Oracle« von Susanne Kennedy und Markus Selg | © Jan-Pieter Fuhr

In München mussten Sie zu Beginn Ihrer Intendanz vor fünf Jahren heftigen Gegenwind aushalten. Nehmen Sie trotzdem eine positive Erinnerung an München mit?

Es ist eine liebenswerte Stadt. Und nach den Anlaufschwierigkeiten ist es eine große Liebesaffäre geworden – das ist doch großartig.

2019 wurde das Haus zum Theater des Jahres gekürt und »Dionysos Stadt« zur Inszenierung des Jahres. Erfolg bringt Zulauf. Aber da hatten die Querelen vorher Sie schon bewogen, Ihren Vertrag nicht zu verlängern. Was bleibt negativ im Kopf hängen?

Eine bestimmte Form von Diskussion fehlt mir, und der Freiraum, einfach mal rumzuspinnen, was natürlich mit den hohen Lebenshaltungskosten in der Stadt zu tun hat.

Ihr Hybrid-Konzept von Theater lässt alles zu: Performance, Installation, Konzert, Diskurs, Popkultur. Das hat viel junges Publikum angezogen. Ältere Kammerspiele-Besucher vermissten ihre Klassiker, die sie – wenn überhaupt – nur noch dekonstruiert oder fragmentiert zu sehen bekamen.

Für mich selber ist Theater erst mal das alles. In den ersten zwei, drei Jahren war die Akzeptanz schwierig, danach war es kein Thema mehr. Aber im Zentrum steht das Ensemble, die Schauspieler*innen leisten zwei Drittel der Arbeit. Die Münchner sind in ihre Schauspieler*innen verliebt. Und auch die internationalen Regisseure haben sich in ihre Herzen gespielt.

Aber wo bleibt der Bildungsauftrag des Theaters? Wenn Christopher Rüping den »Hamlet« mit 27 Kübeln Kunstblut auf die Nebenfigur des Horatio reduziert oder »Die Räuberinnen« über Einzelaspekte von vier Figuren aus Schillers »Räubern« privatisieren, setzt das Stückkenntnis voraus, um es zu verstehen. Ein junger Mensch kennt die Stücke vielleicht gar nicht.

Ich bin oft von der 35. werkgetreuen Aufführung eines Klassikers gelangweilt. Dann interessiert mich eher der Fokus auf einen Teilaspekt. Die Werktreue hatte ja Intendant Martin Kusej am Residenztheater abgedeckt, dafür war ich ihm dankbar. Mich interessiert ein Theater der Asozialität und Verstörung. Dazu gibt es viel interessante neue Literatur wie »Das Leben des Vernon Subutex« von Virginie Despentes.

In München hatten manche anfangs der Eindruck, dass Sie mit Berliner Chuzpe den verschlafenen Münchnern zeigen wollten, was Avantgardetheater ist. Das hat provoziert.

Ich wollte nie ein Provokateur sein, ich wollte ein anderes Theater machen. Ich wollte eine sinnstiftende Setzung. Ich praktiziere meinen Theaterbegriff seit 1992, kann mir aber auch andere Formen vorstellen. Der popkulturelle Diskurs war mir auch wichtig: Man braucht viele Angebote, um junge Leute reinzuholen.

Ihre Kammerspiele-Nachfolgerin Barbara Mundel muss jetzt vor ihrem Start im Herbst und vermutlich auch danach noch mit Corona-Einschränkungen kämpfen. Das erschwert Proben und kann Premieren verzögern. Könnte es sein, dass sie einzelne Produktionen aus Ihrem Spielplan übernimmt?

Sie hat an einzelnen Aufführungen großes Interesse, wir sind im Gespräch. Vielleicht »Die Räuberinnen« und »Dionysos Stadt«. »The Vacuum Cleaner« wäre auch unter Corona-Bedingungen leicht umzusetzen, aber manche Inszenierungen kann man deswegen derzeit nicht spielen.

Welches war für Sie persönlich die wichtigste oder schönste Produktion in diesen fünf Jahren?

Ich hebe ungern eine raus, aber für mich waren es »Farm fatale« von Philippe Quesne und »Dionysos Stadt« von Christopher Rüping. ||

Unsere aktuelle Ausgabe:

Verkaufsstellen

Online-Kiosk

ikiosk.de

Sie bekommen die aktuelle Ausgabe gratis zu jeder Bestellung bei den folgenden Buchhandlungen.

Das könnte Sie auch interessieren:

»Reineke Fuchs« am Residenztheater

Internationales figuren.theater.festival geht online

Über Menschen: Die Juli Zeh-Adaption am Volkstheater

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton