Das Haus der Kunst widmet Kindern jeglichens Alters einen fulminanten Möglichkeitsraum.

Es gibt ein Bällebad, eine Stadt zum Selberbauen, ein Kino mit Träumen, eine Pingpongstation, einen verzauberten Garten und vieles mehr, aber wer denkt, dies sei die kunstvolle Verlängerung einer IKEA-Kinderaufbewahrung, täuscht sich. Die große neue Ausstellung im Haus der Kunst ist vieles gleichzeitig: eine Reflexion über Kunstwerke von Erwachsenen für Kinder und damit immanent über die Frage, was Kindsein überhaupt bedeutet, in unterschiedlichen Kulturen, zu unterschiedlichen Zeiten, in verschiedenen Welten. Zu sehen – oder eher zu erleben – sind Werke aus den letzten 60 Jahren, von über 20 internationalen

Künstlern und Künstlerinnen aus 12 Ländern.

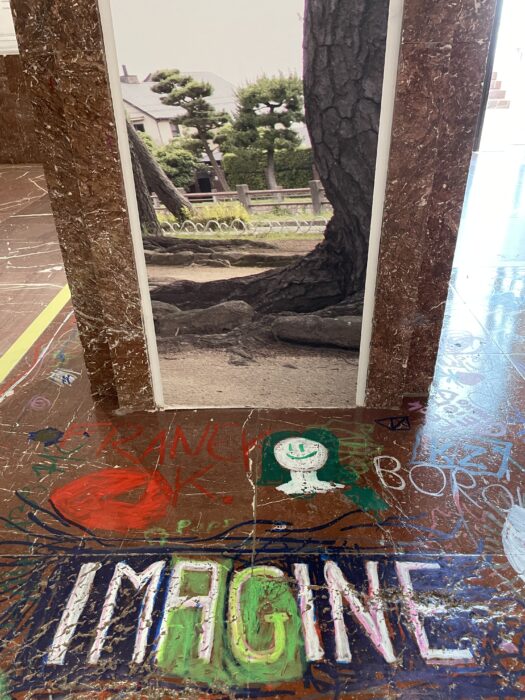

Neben bekannten Namen wie Bruce Nauman, Meredith Monk, Ólafur Elíasson und Harun Farocki sind auch viele Künstler und Künstlerinnen u. a. aus Indien und Indonesien, Australien, USA, Kuba, Brasilien, Tschechien, Frankreich, Japan und Südkorea vertreten, die (wieder-)entdeckt werden wollen. Die große Eingangshalle ist schon ein Erlebnis für sich: »Freedom« und »Imagine« steht auf dem Boden, der wie ein gigantisches Bilderbuch beschrieben und bemalt ist. Ein Raum für alle! Hier haben Künstler und Besucher ihre Spuren und Botschaften hinterlassen, initiiert als Projekt »Mega Please Draw Freely« von Ei Arakawa-Nash aus Japan. Das Boden-Graffito bringt Farbe ins Kunstleben und regt kleine wie größere Gäste an, nach den Stiften zu greifen, die in kleinen Holzeimern bereitstehen. So hat man das Haus der Kunst noch nicht gesehen, und nichts wäre geeigneter, um dem Gebäude seine braune Vergangenheit auszutreiben.

Ei Arakawa-Nash: »Mega Please Draw Freely« in der Eingangshalle | © cp

Der erste Raum, den man betritt, ist eine Sound-Instrumente-Installation von Tarek Atoui (Libanon), die sofort an das Münchner Langzeitprojekt »Musik zum Anfassen« des gleichnamigen Vereins denken lässt. Derlei Verwandtschaften zu lokalen Kunstinitiativen begegnen dem Besucher mehrmals in der Ausstellung und machen deutlich, wie zeitlos drängend und wichtig der Themenkomplex Kunst und Kind ist, gerade in einer Zeit, in der der Geburtenrückgang von der Politik beklagt wird (wenn auch vor allem aus wirtschaftlichen Gründen). Was im Theater oder im Tanz schon lange etabliert ist, existiert auch in der Bildenden Kunst, allerdings hier vor allem in Kunstvermittlungs- Programmen. Dass eine Ausstellung sich so umfassend dem Thema Kind widmet, in einem »Erwachsenen«-Museum und explizit unter dem Kunstaspekt, ist dagegen neu.

Die Mitte der Ausstellung hat Antoine Catala (Frankreich) als künstlichen Garten mit Spiegelwänden im Halbdunkel angelegt. Auf bunten Steinen kann man sich niederlassen oder Rückengymnastik betreiben, im Idyll unter Laubbäumen und am Teich einfach ein bisschen chillen. Einfach da sein, ohne besondere intellektuelle Leistungen erbringen zu müssen: Dieses Konzept setzt sich auch in den nächsten Räumen fort. Auf Kissen hingefläzt kann man sich in Video-Träumen (»Bedtime Stories« von Harun Farocki) von einem Schiff, das aussieht wie ein Fisch, verlieren, oder man schaut Besuchern beim Wegträumen zu, oder man geht in den weißen Traumraum von Ernesto Neto (Brasilien), der natürlich sofort ans schwedische Bällebad denken lässt. Man kann ein Videospiel (Afrah Shafiq, Indien) kreieren oder in Basim Magdys Raum Pingpong spielen (alle Tische sind ständig belegt, Wartezeit einplanen, und manchmal ist auch ein Lehrer mit seiner Klasse vor Ort, der noch eine Trainingseinheit für alle anbietet) – das Kunstwerk des Ägypters trägt den schönen Titel »PINGPINGPOOLPONG, or How I Learned to Laugh at Failure«.

Ausstellung „Für Kinder. Kunstgeschichten seit 1968″ “ im Haus der Kunst | © Agostino Osio

Man kann sich seine eigene Stadt bauen: bei Ólafur Elíasson mit cremefarbenen Legosteinen, bei Yto Barrada (Frankreich) aus großen Bauklötzen, die alle Buchstaben des Alphabets ergeben und als Baumaterial mit Metaebene dienen. Es gibt Kostüme gegen Angst (Rivane Neuenschwander), Spielzeug gegen Naturkatastrophen (Agus Nur Ama PMTOH, Indonesien) und keine Behauptung, was normativ richtig oder falsch ist: Der große Regenbogentunnel von Emily Floyd macht gay, also im Wortsinn: fröhlich.

Bemerkenswert ist, dass in allen Räumen der Kunstaspekt nie verloren geht. Die Ausstellung ist kein Indoor-Spielplatz, auch wenn derlei Mahnungen die Kinder nicht wirklich interessieren. Aber genau dies ist wohl Andrea Lissonis Intention, wenn er davon spricht, das Haus der Kunst zu einem »Dritten Ort« zu machen: ein Ort für die Stadtgesellschaft, an dem man einfach sein darf, geschützt vor Wind und Wetter, und beim schlichten Da-Sein auch noch mit Kunst in Berührung kommen kann. Dieses Konzept funktioniert nur teilweise, denn wer die Ausstellung besuchen will, muss erst ein Ticket erwerben. Die »Dritten Orte« sehen sich eigentlich als Zonen mit freiem Eintritt. Man kann hier viel Zeit verbringen, je nach Stimmung vormittags umgeben von Kindergruppen und Schulklassen oder spätnachmittags in der gewohnten Museumsruhe. Dann hat man die besten Chancen, als ewiges Kind selbst ins Bällebad zu hüpfen oder ausgiebig Hochhäuser zu entwerfen. Die Skatefläche – eine nutzbare Skulptur von Koo Jeong A – neben der Goldenen Bar und den extra zur Ausstellung platzierten Eiskiosk neben dem Parkplatz übersieht man leider leicht, wenn man sich nicht gezielt auf die Terrasse begibt und ums Gebäude herumläuft. Eventuell bleibt man dann gleich in der Bar hängen. Was auch kein Schaden ist. ||

FÜR KINDER. KUNSTGESCHICHTEN SEIT 1968

Haus der Kunst | Prinzregentenstr. 1

bis 1. Februar 2026 | täglich (außer Di) 10–20

Uhr, Do 10–22 Uhr | Führungen und Familienführungen

siehe Webseite | Eintritt frei: 29.8. /

26.9., 16–22 Uhr | Studientag zum Thema:

5./6. Dezember | Der Katalog erscheint im Herbst | www.hausderkunst.de

Das könnte Sie auch interessieren:

Der digitale Impressionist: Immersive Ausstellung von Miguel Chevalier in der Kunsthalle München

Löwenstark und papageienbunt

Kunst zur Lücke: Rauminstallation »Heaven’s Gate« von Brigitte Schwacke

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton