Das Franz Marc Museum erinnert an die Ausnahmekünstlerin Elfriede Lohse-Wächtler.

Elfriede Lohse-Wächtler

Tragik und Talent

Elfriede Lohse-Wächtler, 1928 in Hamburg Foto © Sammlung Prinzhorn, Heidelberg

Sie war ein aufmüpfiger Teenager. Elfriede Wächtler war 16, als sie gegen den Willen ihres Vaters das bürgerliche Elternhaus in Dresden verließ und in eine winzige Atelierwohnung zog. Der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende, und die junge Großstädterin wollte ihren eigenen Weg gehen. Elfriede zog es in die Welt der Kunst, sie besuchte die Kunstgewerbeschule, schaffte es auf die Kunstakademie. In der Dresdner Avantgarde fand sie zu sich selbst. Sie lernte Ausdruckstanz, schnitt sich die Zöpfe ab, rauchte, trug Hosen und sympathisierte mit den Kommunisten. Um sich über Wasser zu halten, fertigte sie Batikarbeiten, die so gut ankamen, dass sie sich gleich an Lithografien traute, die sie wild kolorierte. Es folgten expressionistische Ölbilder, Grafiken, Aquarelle, Radierungen und Holzschnitte, stets sehr eigenwillig und kraftvoll. Die Formen und Linien waren immer in Bewegung, ihr Strich und die Farben dynamisch. Sie malte bissig, leidenschaftlich, voller Empathie und sehr eigen.

All ihre eindrucksvollen Porträts, düsteren Kaschemmenszenen und Albtraumvisionen von fiebriger Erotik, in denen sich eine unruhige, gequälte Existenz spiegelt, sieht man in einer großartigen Retrospektive im Franz Marc Museum. Die Ausstellung »Elfriede Lohse-Wächtler. Ich als Irrwisch«, eine Übernahme aus dem Ernst Barlach Haus in Hamburg, ist bewusst nicht chronologisch aufgebaut. Die Räume sind nach Themen wie »Paare«, »Patientinnen« oder »St. Pauli« und »Erscheinungen« geordnet. Ohne Wandtexte und Ablenkung taucht man darin tief ein in die unverwechselbare Bildsprache der LohseWächtler. Und wird mit ihrer Kunst voller Leid, Lust, Bedrohung und Einsamkeit konfrontiert. Obwohl sie schon länger als starke weibliche Stimme der Kunst der Zwischenkriegsjahre gefeiert wird, wirkt ihr Werk hier brandaktuell: In den atmosphärisch dichten Szenen aus der Hamburger Bordell- und Kneipenwelt, den unkonventionellen Typenporträts und eindrucksvollen Selbstbildnissen geht es um Identität, Ausgrenzung und Selbstermächtigung.

Erst am Ende der Schau entdeckt man ihre tragische Biografie – und sieht auf Fotos, wie diese Frau verstand, sich in Szene zu setzen: als wildes Boheme-Weib und Exzentrikerin mit Bubikopf – nonbinär würde sie sich vielleicht heute nennen. Sie war eine feinnervige Künstlerin, die mit der Diagnose Schizophrenie erst in der Nervenheilanstalt landete, entmündigt wurde und dann von den Nationalsozialisten zwangssterilisiert und mit Giftgas getötet wurde.

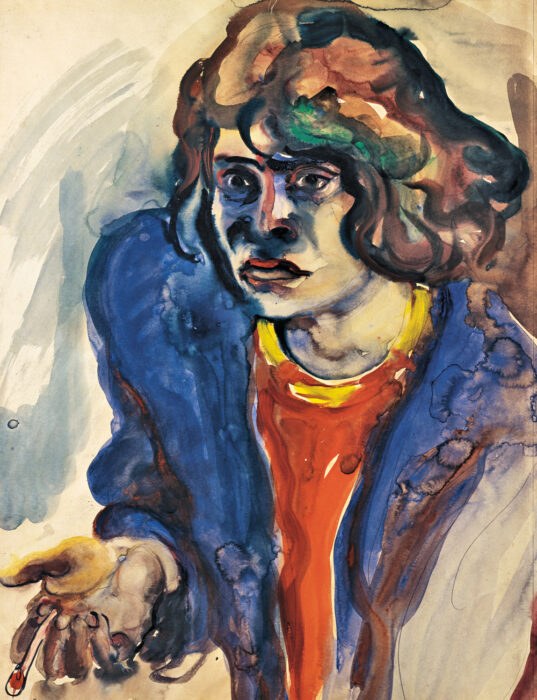

Elfriede Lohse-Wächtler: »Die Zigarettenpause« (Selbstporträt) 1931 | Aquarell und Bleistift, 58 x 44 cm Privatsammlung, Hamburg | © Privatbesitz

Erste Werke signierte Elfriede noch mit dem männlichen Pseudonym »Nikolaus Wächtler«, der Freundeskreis machte daraus kurz und zärtlich »die Laus«. Ihre Wohnung wurde schnell zum beliebten Treffpunkt der Dresdner Künstlerszene. Sie traf Expressionisten, Dadaisten und Vertreter der Neuen Sachlichkeit, darunter waren Otto Dix, Konrad Felixmüller, Otto Griebel, später Johannes Baader, die wie die junge Künstlerin nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen suchten. Sie zeichneten, diskutierten und feierten. Auf einem Silvesterfest soll die wilde Elfriede sogar einmal nackt getanzt haben.

1919 lernte sie den Sänger und Maler Kurt Lohse kennen. Sie verliebten sich und heirateten 1921. Doch die Verbindung stand unter keinem guten Stern – zu verschieden waren ihre Charaktere, zu prekär die Lebensverhältnisse, sie lebten frei und ungebunden, doch meist auf Pump. Als ihr Mann 1925 ein Engagement als Chorsänger am Stadttheater Hamburg erhielt, folgte sie ihm. In der Hansestadt erlangte Elfriede Lohse-Wächtler als Künstlerin zwar Anerkennung, doch sie lebte in Armut. Ihren Stil entwickelte sie immer weiter. Sie malte Stadt- und Landschaftsbilder, Arbeiter und Bauern, das Rotlichtmilieu von St. Pauli. Ihre Porträts aus dem Halbweltmilieu mit ihren überschminkten Gesichtern und der schlecht sitzenden Kleidung gehören bis heute zu ihren ausdrucksstärksten Arbeiten. Sie wirken grell, aber selten karikierend. Die Künstlerin blieb den Porträtierten stets nah, Frauen wirken empathisch, nur die Männer kommen schlecht weg, was wohl an den privaten Schicksalsschlägen lag.

Elfriede Lohse-Wächtler: »Selbstporträt und ein Schatten« | 1931 Pastellkreiden auf Papier, 43 x 34 cm Privatsammlung, Kreischa | © Privatbesitz

Ihre Ehe kriselte schnell, zu oft ging Lohse fremd. 1926 folgte die Trennung, nur ein Jahr später zog ihr Ehemann mit seiner Geliebten zusammen und zeugte mit ihr drei Kinder. Für Elfriede Lohse-Wächtler, die aus wirtschaftlichen Gründen mehrfach abgetrieben und eine Fehlgeburt erlitten hatte, ein tiefer Schock. Sie stürzte in eine psychische Krise. Nach einem Nervenzusammenbruch 1929 folgte ein kurzer Aufenthalt in der Psychiatrie, wo sie sensible Kohleporträts ihrer Mitpatientinnen schuf – die »Friedrichsberger Köpfe« sorgten in einer Galerie für Furore. Schlag auf Schlag entstand bis 1931 ihr Hauptwerk, doch der Durchbruch blieb aus. Sie kehrte ins Elternhaus nach Dresden zurück, landete erneut in der Psychiatrie, wo sie 1935 von den Nationalsozialisten zwangssterilisiert wurde. Die Diagnose Schizophrenie kam einem Todesurteil gleich. 1940 stirbt sie mit 40 Jahren in der Gaskammer der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein. Sie wurde Opfer der sogenannte Aktion T4, den von Hitler angeordneten Patientenmorden. Was bleibt, ist ihr verwegenes Werk, unglaublich souverän, bewundernswert eigenwillig und ungewöhnlich. ||

ELFRIEDE LOHSE-WÄCHTLER. ICH ALS IRRWISCH

Franz Marc Museum | Franz Marc Park 8–10, 82431 Kochel am See | bis 8. Juni | Di bis So, 10–18 Uhr | Die Begleitpublikation (222 S.) kostet 19,50 Euro. Führung: So 14.30 Uhr

Weitere Artikel finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier geht es zum Kiosk.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der digitale Impressionist: Immersive Ausstellung von Miguel Chevalier in der Kunsthalle München

Mehr als ein Spielplatz: Ausstellung im Haus der Kunst

Löwenstark und papageienbunt

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie diesen Text interessant finden!

Wir haben uns entschieden, unsere Texte frei zugänglich zu veröffentlichen. Wir glauben daran, dass alle interessierten LeserInnen Zugang zu gut recherchierten Texten von FachjournalistInnen haben sollten, auch im Kulturbereich. Gleichzeitig wollen wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen.

Das geht, wenn Sie mitmachen. Wenn Sie das Münchner Feuilleton mit einem selbst gewählten Betrag unterstützen, fördern Sie den unabhängigen Kulturjournalismus.

JA, ich will, dass der unabhängige Kulturjournalismus weiterhin eine Plattform hat und möchte das Münchner Feuilleton